【健康科普】胃息肉是不是胃癌先兆?应不应该切?这些知识你必须知道!

发布时间:

2023-07-25

在消化内科门诊经常会遇到有的病人精神紧张的拿着胃镜报告单来咨询:

“医生,胃息肉是什么?息肉是癌吗?能治吗?能治好吗?会复发吗?........”

今天我们就先把胃息肉的相关问题来聊一聊。

1、什么是息肉?什么是胃息肉?

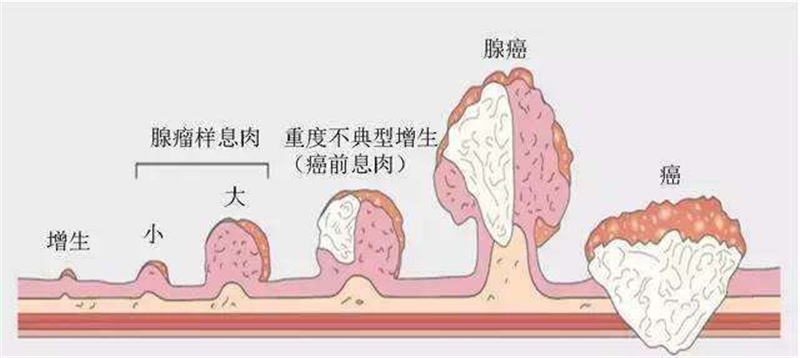

息肉指我们肉眼所观察到的隆起。胃息肉是指胃黏膜表面长出的乳头状突起,多是由胃黏膜异常增生而来。临床上一般没有任何症状,较大者可能会出现呕血、黑便等情况,一般都是在胃镜检查时发现。

2、胃息肉是怎么形成的?

目前:胃息肉的病因及发病机制仍不完全清楚,初步研究提示:

(1)增生性息肉或炎性息肉通常是由于胃内感染和损伤引起的适应性反应,如幽门螺杆菌(Hp)感染,在中国感染率达57%~75%,Hp阳性的增生性息肉患者在成功根除Hp感染后,其中约40%的患者息肉完全消退。

(2)而腺瘤性息肉和Hp感染关系不明确,它的发生多与基因突变有关,可能是由于外界或环境因素改变而导致多个基因改变造成的。

(3)家族性息肉有家族史或遗传可能。

(4)药物原因:某些药物长期刺激胃黏膜而发生息肉;也有报道称质子泵抑制剂长期服用也会刺激产生息肉;此外,胃食管反流症等疾病也会引起息肉发生。

3、胃息肉的分类?

胃息肉通常分为:肿瘤性息肉:腺瘤性息肉、神经内分泌性肿瘤;非肿瘤性息肉:增生性息肉、炎性息肉、胃底腺息肉、错构瘤等。

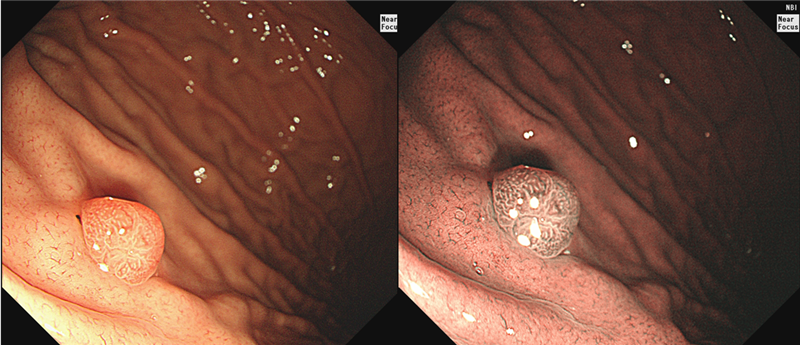

(1)腺瘤性息肉

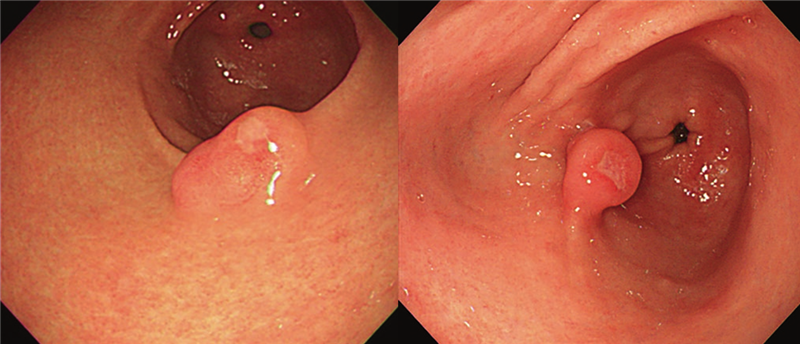

占胃息肉的10%-20%,胃镜下为局限性息肉样病变,由管状和/或绒毛状结构组成,内衬发育不良的上皮;通常>1.5cm,有可能进展为腺癌,必须通过局部切除进行治疗,通常选择内镜下息肉切除术或内镜下黏膜切除术。切除后需要定期复查胃镜。

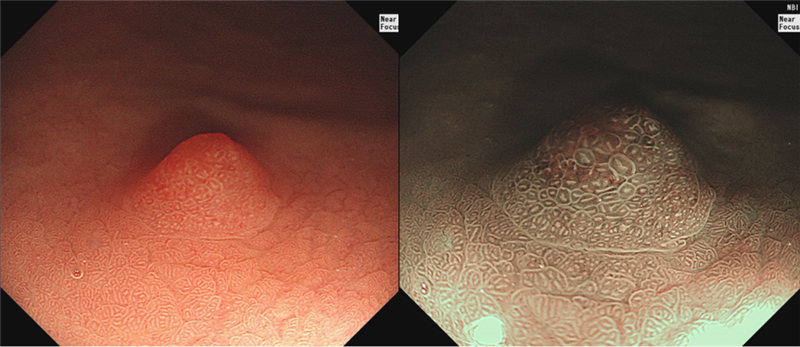

(2)胃底腺息肉

胃镜下表现:为玻璃样、透明、无蒂息肉。分散发性和家族性两种,可能与长期使用质子泵抑制剂有关。通常直径<1cm,多数散发性胃底腺息肉不是癌前病变。因此,手术切除是不必要的。

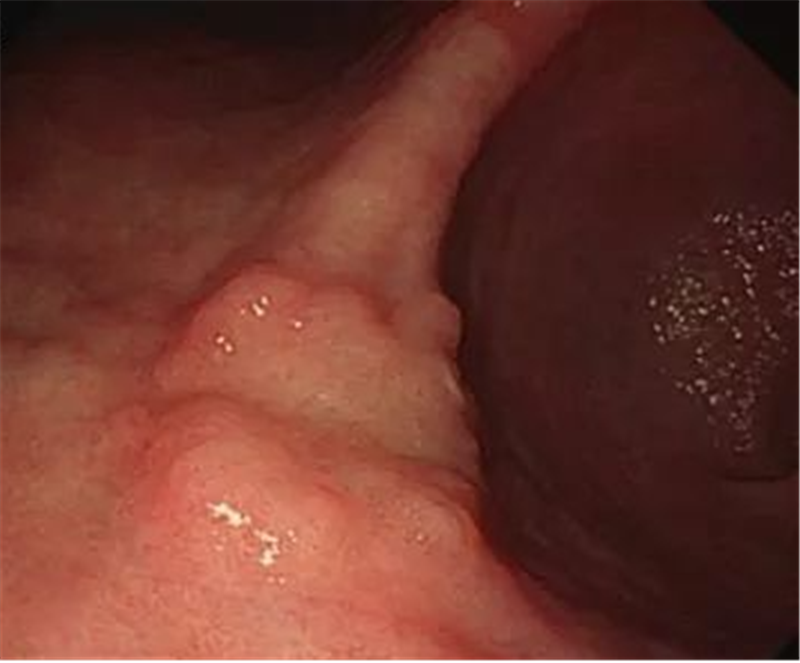

(3)增生性或炎性息肉

胃镜下表现:通常直径小于1.5cm,可以是单个或多个,也可以是无蒂或有蒂。息肉表面的小凹通常是扩大的,表面充血。息肉较大时,覆盖的黏膜常呈红色、易碎,息肉顶端可能有小的糜烂或溃疡。占胃息肉的75%-90%,常见于慢性幽门螺杆菌相关胃炎(25%的病例)、恶性贫血、溃疡和糜烂周围或胃肠造口部位。通常<1cm且无进展,恶性转化较为罕见,通常不会恶变,保守治疗即可。

(4)炎性纤维性息肉

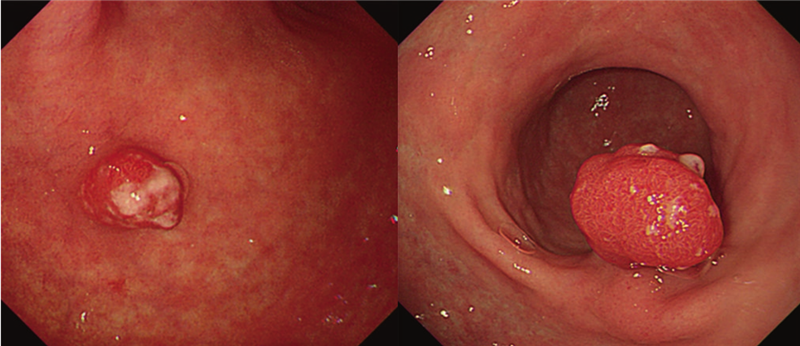

内镜下表现:是界限清楚的、孤立的、小的无蒂或有规则凹陷的有蒂病变。对于较大的息肉,病变表面糜烂,常被认为是SMT。较为罕见,可见于整个胃肠道,但最常见于窦幽门区(80%)目前病因尚不明确。大多数患者无症状,偶然确诊。

(5)错构瘤息肉

内镜下表现:错构瘤性息肉的内镜特征是有带蒂的圆形息肉,表面充血和渗出。较为罕见。多发于胃窦,常为单发,无恶变倾向。通常直径<2cm。

综上胃镜发现息肉,应取活检,做活检的目的就是通过病理证实息肉是肿瘤性息肉还是非肿瘤性息肉,如果是肿瘤性息肉,原则上需要切除治疗,以绝后患;如果是非肿瘤性息肉,依据病因,采取相应措施。

有了息肉不要怕,正确治疗,下期,我们聊息肉的预防及治疗方法。

下一页

-

预约挂号、信息查询

请关注平邑县人民医院

(服务号)

-

更多健康资讯、医院动态

请关注平邑县人民医院(订阅号)